Am nächsten Morgen klettern wir den Hang hinauf zur Lodge. Ich melde mich an der Rezeption um zu sagen, daß die Sauerei auf dem Fußboden in unserer Hütte nicht wir angerichtet haben, sondern irgendein nächtlicher Besucher auf dem Hausdach. Sie bedauert uns, daß uns der Nachtschlaf geraubt wurde, und weiß auch gleich wer das war. Es sind Beos, die bei trockener Witterung unter den Dachschindeln nach Insekten suchen. Sollte es regnen, hätte man Ruhe. Naja, kann man sich jetzt aussuchen, was man bevorzugt.

Zum Frühstück gibt es Buffet, sogar mit englischem Frühstück, Rührei und Baconstreifen, super. Als wir die französische Familie dort antreffen, ahnen wir schon, daß wir die Inseltour heute wohl gemeinsam machen werden.

So ist es dann auch. Die Franzosen sind, wie üblich, zuerst sehr zurückhaltend. Unser Fahrer heißt Henri, er ist kein freiberuflicher Guide, sondern bei der Lodge angestellt, aber wir könnten uns keinen besseren Guide wünschen. Er ist auf Hiva Oa geboren und kennt die Insel in- und auswendig. Wir klettern in einen Siebensitzer, die Franzosen vor uns, und Henri fragt in die Runde, in welchen Sprachen er die Tour halten soll. Wir melden uns vom Rücksitz, daß Französisch ok ist, und die Familie macht große Augen, vor allem der Sohn. Deutsch Leistungskurs, starke Affinität zu Deutschland, besonders Berlin, stellt sich später heraus. Wir werden mit den sehr sympathischen Leuten in den kommenden Tagen viel Spaß haben und bedauern bis heute, daß wir keine Kontaktdaten von ihnen haben.

Auch auf Hiva Oa gibt es natürlich überall dort, wo sich Marae, also heilige Stätten, befinden, Tikis, und unsere erste Station führt nach einer ungefähr zwanzigminütigen Wanderung tief in das Tal von Punaei im Wald. Der Weg ist matschig, es ist feucht hier, und wimmelt vor Mücken.

Henri stellt uns die Göttin vor, die hier im Wald über ihr Marae wacht. Sie trägt, so lernen wir, ein Symbol ihrer Macht um ihre Augen, es sieht aus wie eine Brille, ist aber keine, sondern war bei hochgestellten Frauen eine Gesichtstätowierung.

Wir dürfen uns mit der Göttin fotografieren lassen und sie auch berühren, dagegen hat sie nichts. Sie ist eine freundliche Göttin und deshalb muß man sie auch gesehen haben. Sie lächelt, und lächelnde Tikis haben in der Inselwelt Polynesiens Seltenheitswert.

Währenddessen hüpfen wir von einem Bein aufs andere und fuchteln mit den Armen, irgendwann muß das Off, das die ganze Reise aus Florida hierher mitgemacht hat, zum Einsatz kommen, dann endlich geht es und wir können uns wieder konzentrieren.

Es dauert jetzt natürlich nicht lange, bis Henri ganz von sich aus auf das Thema Kannibalismus kommt. Ja, natürlich ist das keine Legende, das gab es. Aber anders, als man gemeinhin glaubt, diente der Kannibalismus hier nicht der reinen Ernährung, Menschenfleisch war kein Ersatz, wenn Ziegen oder Schweine knapp wurden, der Verzehr hatte rein rituellen Charakter. Gegessen wurden die Teile der besiegten Feinde, vor allem von Kriegern, höhergestellten Adligen oder Priestern, denen man bestimmte positive Eigenschaften zuschrieb. Vor allem die Augen, das Herz und das Gehirn waren Körperteile, von deren Verzehr man sich einen Übergang der Intelligenz oder der körperlichen Leistungsfähigkeit der Opfer versprach. Auch Teile des Skeletts fanden Verwendung, Hirnschalen wurden zu rituellen Trinkgefäßen umgewidmet. Henri benutzt dann auch nicht den Begriff Kannibalismus, sondern den wissenschaftlichen, Antropophagie.

Das Land ist immer noch wild und Versuche, eine Tahiti entsprechende Infrastruktur anzulegen, sind nur teilweise gelungen. Der ehemalige Präsident Polynesiens, Gaston Flosse, hat versucht, eine Busverbindung zu den abgelegeneren Inselteilen einzurichten. Die Bushaltestellen waren schon fertig, aber die Buslinien kamen nie. Die Haltestellen werden heute gelegentlich als Unterstand bei Regen genutzt. Auch die Straßen sind größtenteils unbefestigt, aber in relativ gutem Zustand. An der neuralgischen Abzweigung dreier großer Straßen ins Inselinnere, zur Hauptstadt und zum Flughafen gibt es aber immerhin sogar einen Kreisel, der im Volksmund Rond Point Flosse genannt wird, den Polynesiern dient er als Beispiel für Geldverschwendung.

Wir fahren im Kreisel rechts raus und ab geht es in die üppige Vegetation, überall Aufsitzerpflanzen, viele epipyhtische Farne, aber dann geht es bald wieder abwärts ins nächste Tal. Während wir weiterfahren, passieren uns immer wieder Pickup Trucks, die Ladeflächen voller zottiger hechelnder Hunde. Das sind Jäger, die in die Berge fahren. Die Hänge sind voller Ziegen.

Wir erreichen unseren nächsten Stop, den kleinen Ort Nahoe an der Nordküste Hiva Oas. Der Ort ist abgeschieden und wirkt fern jeglicher Zivilisation, aber der französische Einfluß ist vorhanden. Es gibt ein richtiges kleines Boule-Stadion, mit sorgfältig gespannten Schnüren zwischen den einzelnen Bahnen, sogar eine überdachte Arena gibt es. Die Spieler bedienen sich kleiner Magnete an Bändern, mit denen sie die Kugeln aufheben, damit sie sich nicht bücken müssen. Sehr erfinderisch.

Die Atmosphäre ist relaxed, die Frauen sitzen auf der Umrandung der Boule-Arena, ein paar Kinder spielen am Strand.

Der Strand ist sehr besonders. Hier mischen sich offensichtlich Korallensplit und Lava, der Sand hat eine silbriggraue Farbe, die bei Sonne zu glitzern beginnt, ganz ungewöhnlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Mister ist hingerissen von diesem Ort und beginnt sofort zu träumen, wie es sein müßte, hier zu leben.

Henri baut ein kleines Früchtebuffet auf, Grapefruits, Mangos, kleine Bananen, Lychees. Ich esse eigentlich nicht gern Obst, aber solches wie hier habe ich noch nie gegessen. Die Grapefruits sind überhaupt nicht bitter und auch nicht sauer, sondern nur lecker und erfrischend. Die Mangos sind zuckersüß. Wir essen fast alles auf, ich glaube, ich habe noch nie solche Mengen Obst auf einmal gegessen.

Henri ist ein Allrounder, während wir picknicken, spielt er die Ukulele und erzählt uns ein bißchen über die Marquesianische Kultur. Wenn er die Unterschiede zwischen Tahiti und den Marquesas herausstellen möchte, betont er die Authentizität der Marquesas und die Verwässerung der Tahitianischen Kultur durch den europäischen Einfluß. Der Ori Tahitien, sagt er, sei nichts weiter als ein Zugeständnis an die christliche Priesterschaft, das Knieschlagen der Männer sei erfunden worden, damit die Priester sich nicht vor der Wildheit der ursprünglichen polynesischen Tänze ängstigten. Auf den Marquesas tanzt man den Haka, wie in Neuseeland.

https://www.youtube.com/watch?v=4DaPkSc808k

Auch die tahitianische Sprache nimmt man hier nicht ernst. Ia Oranaaaa zieht er die Worte in die Länge und macht dazu gezierte Handbewegungen, ist schon klar, daß das Ganze irgendwie tuntig aussehen soll, die Tahitianer sind aus Sicht der Marquesianer sowas wie die weichgespülte Variante, das läßt er immer wieder durchblicken.

Wir fahren weiter nach Puamau, die östlichste Siedlung Hiva Oas. Hier ist wirklich die Welt zuende, ab hier gibt es nur noch Pfade in die Berge. Es ist durchaus möglich, Einheimische bei der Wildschweinjagd zu begleiten, aber dazu muß man körperlich richtig fit sein.

Wir bekommen unser Mittagessen in einem kleinen Lokal im Wald serviert. Am Nachbartisch eine andere Reisegruppe und, welch Überraschung, das ältere französische Paar aus dem Fare Suisse. Man läuft sich hier eben immer wieder über den Weg.

Henri und der Guide der anderen Gruppe kennen sich natürlich und geben uns ein kleines Konzert, der andere Guide ist ein guter Sänger. Das Essen ist abwechslungsreich und auf Allergien wurde Rücksicht genommen. Es gibt Wildschwein, Ziege und natürlich den Poisson Cru, den Thunfischsalat. Dazu verschiedene Nachspeisen aus Taro und Banane.

Wir sitzen zu sechst am Tisch und verstehen uns prima. Die Franzosen sind mehr als sympathisch, absolut normale Leute, keine überkandidelten Pariser, sondern irgendwo aus dem Norden, Ch’tis, wie man in Frankreich ein bißchen ironisch sagt. Viele kennen sicher den Film dazu.

Der Sohn, wird uns berichtet, hatte Deutsch als Leistungskurs und war mehrmals dort, er fand es super, natürlich kennt er Berlin, fand er großartig, wie alle jungen Franzosen. Die wildere, schmuddligere Version von Paris quasi. Der Mister als Angehöriger der aussterbenden Minderheit der Bio-Berliner hat natürlich seine besondere Aufmerksamkeit und er hat tausend Fragen zum Leben in Berlin. Dabei begebe ich mich dann irgendwann auf das ganz dünne Eis, auf Französisch erklären zu wollen, was es mit dem Milieuschutz in Berlin auf sich hat, danach raucht mir der Kopf.

Hinter Puamau liegt die heilige Stätte von Iipona. Hier gibt es eine große Ansammlung von Tiki unterschiedlicher Bedeutung.

Sie alle sind seit einigen Jahren unter besonderen Schutz gestellt, dessen sie vermutlich auch dringend bedurften. Wir haben und werden noch Tiki zu sehen bekommen, denen die Witterung stark zusetzt und die von Flechten überwuchert waren. Diese hier wurden vor einigen Jahren gereinigt und haben kleine Schutzdächer bekommen. Sie sehen sehr gepflegt aus. Henri, als gebürtiger Hiva Oaner, hat eine starke spirituelle Bindung an das Land, er beschreibt uns seine Empfindungen in Gegenwart der Götzenbilder. Nicht alle Tiki sind freundlich, manche haben eine bösartige Ausstrahlung. Er kann sie spüren und bittet uns nachdrücklich, insbesondere einen Tiki auf keinen Fall zu berühren, um das Bösen nicht aus dem Tal mit herauszunehmen. Ich frage mich nur, wer so mutig war, den bösen Tiki zu putzen und welche Auswirkungen das hatte und muß dabei an den Umgesiedelten Tiki von Tahiti denken, dessen vier Träger das allesamt mit dem Leben bezahlt haben.

Ein kleines Lehrstück in Sachen Bildung liefert dann der letzte Tiki in der Reihe. Er liegt und erinnert ein bißchen an eine Sphinx. Auf seinem Sockel dann der Beweis, der Thor Heyerdal und viele andere Forscher glauben ließ, die Polynesier stammten aus dem heutigen Chile: Auf seinem Sockel ist tatsächlich ein Lama abgebildet.

Auf dem Rückweg machen wir einen kurzen Stop bei Henris Onkel. Er ist Tiki-Schnitzer und natürlich würden wir ihm gern etwas abkaufen, aber leider ist er nicht vor Ort. Die Tiki, die er gerade bearbeitet, sind teils überlebensgroß und in allen Stadien der Fertigstellung. Es gibt auch ganz kleine, und es ist schade, daß wir jetzt nichts kaufen können.

Wir können aber auch nicht warten, denn es beginnt bereits zu dämmern und Henri hat die strikte Anweisung, vor Einbruch der Nacht mit uns zurück in der Hanakee Lodge zu sein. Offenbar hat er großen Respekt vor Jean-Jacques, denn er nimmt das sehr ernst, deswegen fragen wir unterwegs auch nicht nach weiteren Fotostops, trotzdem uns die Fahrt im Sonnenuntergang noch an einigen schönen Stellen vorbeiführt.

Das war eine tolle Fahrt über eine Insel, die sich ihre Ungezähmtheit bis in die heutige Zeit bewahrt zu haben scheint. Und dabei haben wir nur einen winzigen Ausschnitt davon gesehen.

Abends im Restaurant erscheint eine Mitarbeiterin, um die Bestellungen aufzunehmen und läßt uns zugleich wissen, daß der Beginn unseres Bootsausfluges morgen um eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden sei und unsere Abfahrt mit dem Shuttle zum Hafen um eine halbe Stunde vor. Wir hätten eine Stunde, um das Gauguin-Museum und die Espace Brel zu besichtigen. Jean-Jacques hat es möglich gemacht, unfaßbar!

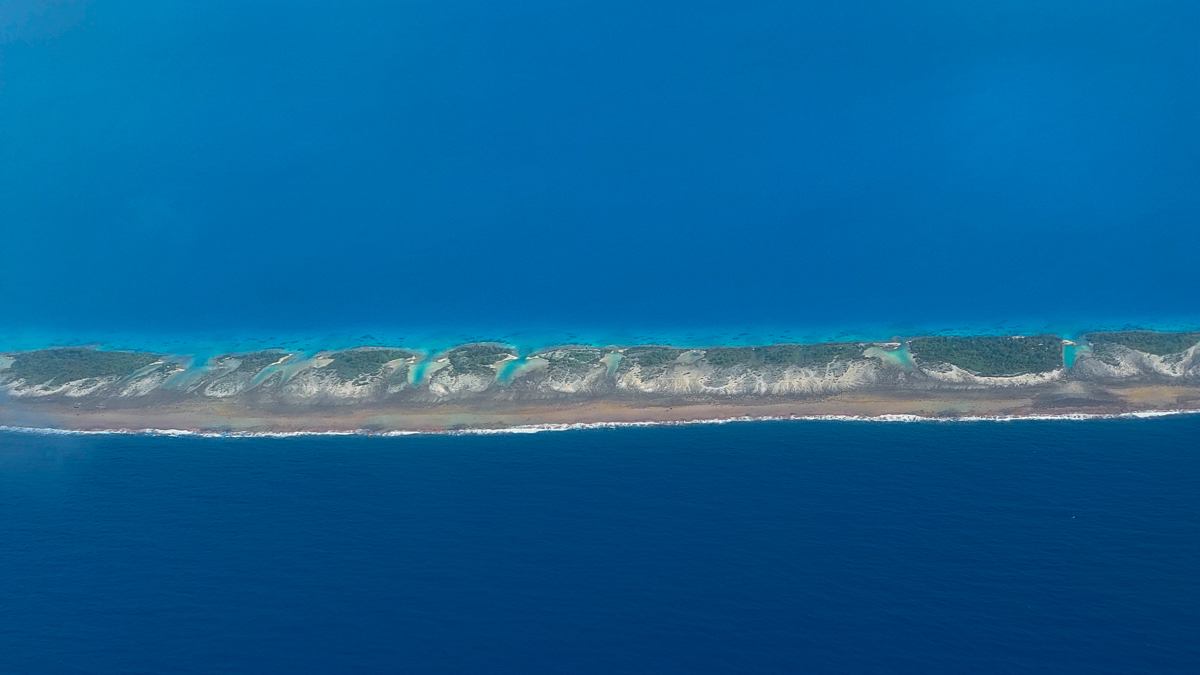

Jetzt freuen wir uns noch mehr auf morgen, denn da geht es nach Tahuata, die Schwesterinsel von Hiva Oa. Ein Stück Land, so unbekannt und unerschlossen, daß wir selbst eigentlich gar nicht richtig wissen, was uns da erwartet. Und das ist auch gut so, denn der Tag wird, zumindest für mich, doch um einiges aufregender, als ich es mir gewünscht hätte.